近日,湖北大学集成电路学院在面向未来智能芯片的多铁性材料研究领域取得重要进展。由我院2022级电子科学与技术产业班本科生王之昌作为主力完成的相关研究成果“Anisotropic magnetodielectric property of Bi4NdTi3Fe0.7Ni0.3O15 ceramics at room temperature”在国际陶瓷领域的经典顶级期刊《Journal of the American Ceramic Society》上发表。

随着集成电路技术迈向“后摩尔时代”,探寻基于新物理原理的信息功能材料是实现技术跨越的关键。本研究从材料底层物理机制出发,致力于研究一类适用于下一代低功耗、高密度磁电存储芯片与传感芯片的候选核心材料——Aurivillius氧化物。这类材料的独特之处在于其自身同时具备铁电性与磁性,且两种序参量能够相互耦合,为实现用电场操控磁性(写入)、用磁场感知电信号(读取)的全新器件范式提供了物理基础。

本研究聚焦于Bi4NdTi3Fe0.7Ni0.3O15材料体系,从微观结构入手,创新性地采用熔盐合成法,成功制备出具有择优晶体学取向的陶瓷材料,实现了对材料微观结构的精确“裁剪”。通过系统对比不同晶学方向的物理性能,团队首次清晰地揭示了该材料在室温下具有巨大的、可调控的磁介电各向异性,并深刻揭示了其源于晶界散射与晶格内禀极化的不同主导机制。这一从微观结构到宏观性能的底层机理研究,为未来在芯片设计中定向利用材料各向异性、实现多功能集成提供了重要的理论依据和材料平台。

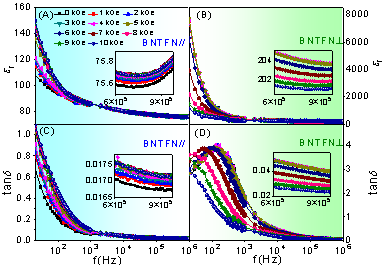

图1. 不同晶体学取向样品的磁介电各向异性表征

本论文第一作者王之昌同学在电子科学与技术系陈晓琴老师等导师的悉心指导下,完成了从理论溯源、实验设计、材料合成、性能表征到机理解析的完整科研链条。期间,他将课堂所学的半导体物理、电介质物理、电子材料等核心专业知识,与熔盐合成、阻抗分析、电磁测量等高端实验技能深度融合,系统性锻炼了科学实践能力,培养了透过现象探寻物理本质的创新科学思维。

该研究成果的取得,是我院坚持“科教融汇、育人为本”办学理念的真实写照。学院始终把本科生前沿科研创新能力的培养放在重要位置,推动教学与科研的深度融合,为学生未来投身我国集成电路产业、破解关键材料与器件“卡脖子”难题奠定了坚实的科学与实践基础。展望未来,湖北大学集成电路学院将继续以人才培养为核心,围绕新材料、新器件、新工艺开展前沿探索,力争在智能芯片技术的关键环节取得更多突破,为国家集成电路产业的高质量发展贡献智慧与力量。(审稿人:万美琳)

论文链接: https://doi.org/10.1111/jace.70135